| |

|

|

| |

|

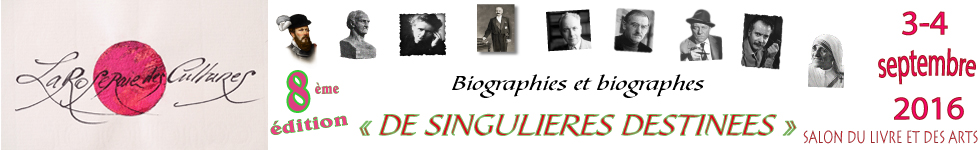

| 8ème édition 2016

| |

|

|

|

| |

Samedi - 1 |

Tous des conquérants - 14h45 à 16h15 Tous des conquérants - 14h45 à 16h15 |

|

| Samedi - 2 |

Des artistes aux Singulières destinées - 16h30 à 17h20 Des artistes aux Singulières destinées - 16h30 à 17h20 |

| Samedi - 3 |

Sur les pas de Louis Aragon - 17h30 à 18h00 Sur les pas de Louis Aragon - 17h30 à 18h00 |

| |

|

| Dimanche - 4 |

Destinées littéraires - 14h30 à 15h30 Destinées littéraires - 14h30 à 15h30 |

| Dimanche - 5 |

De singulières destinées, en la Ville de Sceaux - 15h40 à 16h40 De singulières destinées, en la Ville de Sceaux - 15h40 à 16h40 |

| Dimanche - 6 |

Singulières destinées, celles de journalistes exilés en France - 17h30 à 18h30 Singulières destinées, celles de journalistes exilés en France - 17h30 à 18h30 |

|

|

| « Singulières destinées, celles de journalistes exilés en France » |

|

|

| |

| • Dimanche 4 septembre |

• Salle du Cercle l'Haÿssien des Arts

|

• De 17h30 à 18h30 |

Intervenants : Intervenants :

Philomé Robert, Écrivain, journaliste, présentateur des éditions d’informations du week-end sur la chaîne française d’informations internationales France 24. Philomé Robert, Écrivain, journaliste, présentateur des éditions d’informations du week-end sur la chaîne française d’informations internationales France 24.

« Exil au crépuscule », aux Éditions RFI / Apopsix, 2012. « Exil au crépuscule », aux Éditions RFI / Apopsix, 2012.

Loïc Barrière, Écrivain, journaliste à Radio Orient. Loïc Barrière, Écrivain, journaliste à Radio Orient.

« Rizières sous la lune », aux Éditions Vents d'Ailleurs, 2016. « Rizières sous la lune », aux Éditions Vents d'Ailleurs, 2016.

Youcef Zirem, Journaliste à Berbère TV. Youcef Zirem, Journaliste à Berbère TV.

« La Porte de la mer », aux Éditions Intervalles, 2016. « La Porte de la mer », aux Éditions Intervalles, 2016.

Modératrice : Darline Cothière, Directrice de la Maison des Journalistes. Modératrice : Darline Cothière, Directrice de la Maison des Journalistes.

« L'aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions », aux Éditions CIDIHCA (Montréal), Presses de l'Université d'État d'Haïti (Port-au-Prince), 2011. « L'aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions », aux Éditions CIDIHCA (Montréal), Presses de l'Université d'État d'Haïti (Port-au-Prince), 2011.

Suivi de dédicaces en Salle des Fêtes. Suivi de dédicaces en Salle des Fêtes.

|

|

|

| |

|

|

|

Les intervenants |

|

| |

© Marwan moussa Blog |

• Philomé Robert

Philomé Robert est né en 1975. Il est journaliste depuis 1997. A Port-au-Prince, il a travaillé pour une radio privée, Radio Vision 2000, au sein de laquelle il a occupé plusieurs fonctions : animateur d’émissions culturelles, journaliste reporter, secrétaire de rédaction et présentateur des journaux du matin et du soir |

| |

Suite à son exil en France, il s'est retrouvé tout-à-fait par hasard journaliste à RFI, France Culture, entre autres, avant d’intégrer la rédaction de France 24 à son lancement en 2006. Il y présente la matinale du week-end. En 2011, il a publié Exil au crépuscule. Il est aussi co-auteur de Haïti réinventer l’avenir. Philomé Robert a étudié les Sciences du Langage et le Droit à l'Université d'Etat d'Haïti. En France, il est diplomé de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et de Sciences Po.

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/philome.robert

|

| |

|

• Exil au crépuscule

Par quel miracle une journée de lundi se termine-t-elle par un aller simple Port-au-Prince Paris ? Comment se fait-il qu'un journaliste se retrouve en exil un beau matin de décembre ? Dans une ville livrée aux partisans du président, hostiles à la presse indépendante, la vie d'un journaliste ne vaut pas grand-chose. |

| |

Exil au crépuscule raconte la fuite d'un homme pour sauver sa peau. Il mêle sentiments d'arrachement et coups de colère, le tout empreint d'un regard sans concession sur le système politique en Haïti sous le règne du couple Aristide-Préval. Mais, au-delà du récit, Exil au crépuscule livre un implacable réquisitoire contre un régime politique sans limites. C'est aussi un cri vibrant en faveur du Droit et du devoir d'informer.

• CE LIVRE EST EN CO-EDITION AVEC RFi

A propos de l'auteur :

Présentateur à la chaîne française d'informations internationales France 24, Philomé Robert est diplômé de l'Ecole de Journalisme de Sciences Po Paris. Juriste, ancien élève de l'Université Paris-1 Panthéon Sorbonne, de la Faculté de Droit et de la Faculté de Linguistique appliquée de l'Université d'Etat d'Haïti, il milite pour l'avènement d'une société démocratique en Haïti. Parallèlement à son activité de journaliste, il travaille auprès d'associations à l'intégration des Haïtiens vivant à l'étranger dans la vie politique de leur pays.

Editeur : http://www.apopsix.fr/

|

| |

|

| |

|

|

• Loïc Barrière

Né à Rouen, il est scolarisé dans les années 1980 à Grand-Couronne, commune ouvrière où vit une importante communauté d’origine maghrébine. Il émet, très jeune, le désir d’apprendre l’arabe. |

| |

De l’âge de 14 ans à 17 ans, il apprendra l’arabe, le mercredi et le samedi, au sein d’une association qui dispense des cours aux enfants issus de l’immigration. À partir des années 1990, il se rendra à de nombreuses reprises dans le monde arabe, Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, Syrie, Liban, Égypte, voyages qui lui apporteront la matière de ses deux premiers romans. Les années 2000 coïncideront avec la découverte de l’Asie : Hong-Kong, Taïwan, Thaïlande et Cambodge. Ce dernier pays lui inspirera son roman suivant, Le Chœur des enfants khmers. |

| |

|

• Rizières sous la lune

Dans le Cambodge de la fin du xixe siècle, Tevy, jeune interprète khmère, accompagne Miss Benett, photographe américaine dans les temples d’Angkor. Participent aussi à l’expédition, le mystérieux Chamroeun, ancien moine qui a grandi à l’ombre d’Angkor et dont Tévy est amoureuse et un aventurier belge, Valbelle, homme violent qui vit en Indochine depuis très longtemps. |

| |

Ce voyage commence dans un climat politique lourd. Sous la menace des canonnières, la France a imposé des réformes brutales au roi Norodom. Ce dernier fait semblant de plier mais soutient, dans le plus grand secret, la guerre anti-française que prépare son frère, Si Votha, ce prince rebelle qui se terre dans le Temple aux Mille Lotus, au coeur de la jungle.

Visitant pour la première fois le temple d’Angkor Vat, Tevy a une impression de déjà-vu, comme si elle retournait dans des lieux qu’elle avait explorés autrefois. Ce sentiment se renforcera alors que le groupe progressera dans les rizières et dans la jungle. Quand le groupe pénètre dans le sanctuaire secret, Tevy découvre que Chamroeun est le bras droit du prince rebelle. Avec la guerre, la jeune fille est amenée à jouer les messagères de Si Votha auprès de Norodom.

Elle est envoyée au Palais royal où elle vit parmi les danseuses sacrées. S’interrogeant sur son passé et sur le mystère de sa naissance, Tevy comprend peu à peu que sa rencontre avec Chamroeun et Valbelle ne doit rien au hasard. Loïc Barrière est né à Rouen en 1967. Après un premier voyage au Maroc et la rencontre avec des camarades de classe originaires d’Algérie, il décide à l’adolescence d’apprendre l’arabe. Tout en écrivant ses premiers textes, il découvre notamment l’œuvre de Mohamed Choukri, Rachid Mimouni et Rabah Belamri. Plus tard, il s’enthousiasmera pour l’œuvre de la romancière Duong Thu Hong.

En 1998, il publie Le voyage clandestin, au Seuil, premier roman écrit en français sur les immigrés clandestins. Puis paraît Quelques mots d’arabe, (Éditions du Seuil, 2004) et en 2008, Le Choeur des enfants khmers, roman qui raconte la découverte du Cambodge pour des Khmers nés ou ayant grandi en France (Éditions du Seuil). Ce travail effectué sur le Cambodge a amené Loïc Barrière à s’intéresser à l’histoire des relations entre la France et les pays de l’ex-Indochine.

Journaliste à Radio Orient depuis 1991, il y dirige la rédaction francophone de Radio Orient et anime des émissions littéraires et politiques.

Éditeur : http://www.ventsdailleurs.fr/

|

| |

|

|

| |

|

|

• Youcef Zirem

Après une carrière d’ingénieur d’État en pétrole, Youcef Zirem a démissionné du secteur industriel pour devenir journaliste à Alger après les tragiques événements d’octobre 1988. |

| |

Durant près de 15 ans, il a fait partie d’une dizaine de rédactions dans la capitale algérienne dont La Nation, La Tribune, Le Quotidien d’Algérie, Alger-Républicain, L’Opinion, le Quotidien d’Oran... Son premier livre, Les Enfants du brouillard, est paru à Paris au mois de novembre 1995. Depuis, il a publié une dizaine de titres dont L’Homme qui n’avait rien compris, La Vie est un grand mensonge, Le Chemin de l’éternité, La Guerre des ombres, Histoire de la Kabylie... Vivant à Paris depuis plus de dix ans, il anime l’émission littéraire « Graffiti, littératures du monde », sur BRTV.

Source : http://www.editionsintervalles.com/

|

| |

|

• La Porte de la mer

À la mort de sa mère, la jeune Amina devient responsable de l’éducation de ses deux petits frères. Confrontée à des choix cruciaux dans une Algérie qu’elle aime profondément mais dont l’évolution l’attriste, elle va voir son destin inextricablement lié à celui de sa ville, Alger. |

| |

Dans le milieu de la nuit où elle choisit de faire ses premiers pas d’adulte, comme dans un miroir grossissant, elle découvre une image du monde et d’elle-même dans laquelle tous les traits sont exacerbés.

La Porte de la mer nous plonge dans le quotidien d’une société dont les rouages sont parfois défaillants. Bien que gangrénée par de nombreux maux et soumise à un silence assourdissant, l’Algérie et ses paysages majestueux forment le décor d’un théâtre d’ombres où les hommes et les femmes s’aiment et s’affrontent.

À travers l’histoire d’Amina, c’est un véritable parcours initiatique que nous propose Youcef Zirem. Parfois douloureux, souvent touchant, mais toujours juste.

Éditeur : http://www.editionsintervalles.com/

|

| |

|

| |

|

|

|

|

Modératrice |

|

| |

|

• Darline Cothière

Darline Cothière est directrice de la Maison des Journalistes, une structure unique au monde qui vient en aide aux journalistes ayant trouvé refuge en France. |

| |

|

| |

|

• L'aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions

Cet ouvrage collectif, dont la lecture est aisée, est un livre de référence majeur sur la problématique linguistique haïtienne qu'il traite avec rigueur et hauteur de vues. Doté d'une vaste documentation et d'un appareillage théorique et critique de premier plan, il a été rédigé par quatre linguistes, tous spécialistes des questions traitées. |

| |

Ce livre, de plus, est fort à propos présenté et soutenu par des spécialistes de l'aménagement, de l'histoire et de la jurilinguistique. Les analyses et diagnostics consignés dans cet ouvrage donnent lieu à des propositions appelées à faire consensus, à l'échelle nationale, dans l'incontournable reconstruction d'Haïti.

La coexistence pacifique ou enchaînée des deux langues haïtiennes, le créole et le français, pose problème depuis fort longtemps. Qu’il s’agisse de préjugés issus de la période coloniale, qui stigmatisent et dévalorisent encore le créole, ou de clichés de survalorisation sociale du français, la fameuse «question linguistique haïtienne» est le lieu de toutes les passions nationales. Dans le système éducatif en particulier, cette «question» est présente de manière aigue, contradictoire, voire conflictuelle.

Pour la première fois depuis la promulgation de la Constitution de 1987, des linguistes abordent de front, dans un ouvrage collectif, l’épineuse problématique linguistique haïtienne de manière innovante et proposent des pistes consensuelles de solution aux problèmes analysés. Ce livre consigne et expose leur conception de l’aménagement linguistique des deux langues haïtiennes: dans l’espace public des relations entre l’État et ses administrés, dans le système éducatif depuis le primaire jusqu’à l’Université, sur le registre de l’alphabétisation comme sur celui de l’élaboration de la future première loi d’aménagement et de didactique des deux langues officielles d’Haïti.

Honorant la Francocréolophonie haïtienne réputée pour sa culture et sa littérature, ils plaident en faveur de la «convergence linguistique» en terre haïtienne, convergence qu’ils apparient à une claire et forte vision du bilinguisme de l’équité des droits linguistiques dans le contexte où, après le séisme du 12 janvier 2010, il est urgent de repenser et de refonder à la fois l’École et l’Université d’Haïti. Longtemps différée, l’entrée des 10 millions d’Haïtiens dans leur citoyenneté républicaine est d’abord, le lecteur en conviendra au fil de ces pages, l’entrée dans la plénitude des langues qui nomment cette citoyenneté et cet être-au-monde que consigne l’Acte de l’Indépendance de 1804.

Référence de l'œuvre:

Berrouët-Oriol, Robert, Darline Cothière, Robert Fournier et Hugues St-Fort, (2011), L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions, Éditions du CIDIHCA, Montréal et Éditions de l’Université d’État d’Haïti, Port-au-Prince, 234 pages.

Les auteurs

ROBERT BERROUËT-ORIOL

Linguiste-terminologue, Robert Berrouët-Oriol a travaillé à l’Office de la langue française du Québec où il a entre autres été responsable des accords de coopération entre la Banque de terminologie du Québec et les écoles de traduction du Québec et du Canada. Par la suite Directeur à Port-au-Prince des programmes Haïti/PNUD/UNESCO en éducation, il a été membre fondateur de la Secrétairerie d’État à l’alphabétisation et a aussi enseigné la linguistique à la Faculté de linguistique de l’Université d’État d’Haïti ainsi que les communications institutionnelles à l’Université Quisqueya. Co-auteur de la première étude théorique portant sur «Les écritures migrantes et métisses au Québec» (Ohio 1992), il est également critique littéraire et poète. Son dernier livre, «Poème du décours» (Éditions Triptyque, Montréal 2010), a obtenu en France le Prix de poésie du Livre insulaire Ouessant 2010. En décembre 2010, il a été finaliste du grand Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde.

DARLINE COTHIÈRE

Linguiste, didacticienne, Darline Cothière est professeure et directrice de la Maison des journalistes à Paris. Doctorante à l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, elle a effectué des missions pour le compte de l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) et mène des missions ponctuelles d’enseignement en linguistique et en didactique à l’Université d’État d’Haïti. Son domaine principal de recherches est l’acquisition du français en contexte créolophone. Elle est l’auteure, en 2007, de «L’enseignement apprentissage du français en Haïti: de l’applicabilité d’une “pédagogie convergente”» dans Français et créole: du partenariat à des didactiques adaptées, R. Chaudenson (dir.), OIF/L’Harmattan.

ROBERT FOURNIER

Robert Fournier est professeur associé de linguistique au Département de français à Carleton University, Ottawa, où il enseigne la linguistique française depuis plus de 20 ans. Il est également attaché à la SLaLS (School of Linguistics and Language Studies) et à l’IAS (Institute of African Studies) de la même institution. Robert Fournier est spécialisé en sociolinguistique et en socio-historique du français, en particulier les français créoles et les français populaires régionaux, domaines dans lesquels il fait des recherches et publie depuis plus de 25 ans. Il est notamment l’auteur de «Le mythe créole» paru dans «Situations créoles. Pratiques et représentations» (Éditions Nota Bene, Québec 2006).

HUGUES SAINT-FORT

Hugues Saint-Fort est docteur en linguistique de l’Université René Descartes, Paris V-Sorbonne. Il a enseigné le français à l’île Maurice et au sein du système universitaire de la CUNY (Kingsborough Community College, Queens College et City College of New York). Il a été nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques en janvier 2005 par décret du Premier Ministre français. Réputé critique littéraire au Haitian Times de New York, il enseigne actuellement la linguistique au CUNY. Son prochain livre, à paraître, a pour titre: «Haïti: Questions de langues, langues en questions».

Source et plus de détail : http://www.potomitan.info/

Éditeur : CIDIHCA (Montréal)  , Presses de l'Université d'État d'Haïti (Port-au-Prince) , Presses de l'Université d'État d'Haïti (Port-au-Prince)

|

| |

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|